Afrique subsaharienne

L'Afrique subsaharienne n'est pas monolithique. Si les crises au Sahel ont beaucoup retenu l'attention, les autres régions doivent aussi être suivies, et pas uniquement à travers le prisme de la sécurité.

Sujets liés

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Des classes moyennes en forma(lisa)tion ? Le cas des salariés des télécommunications à Kinshasa

Un changement de perception du continent africain s’est opéré dans les années 2010 pour de nombreux observateurs. L’attention s’est concentrée sur des taux de croissance économique relativement élevés, une forte croissance démographique associée à une expansion urbaine.

RD Congo : bilan mitigé pour l’ONU, qui réduit le nombre de ses casques bleus

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi de revoir à la baisse les effectifs militaires de la mission de maintien de la paix en RD Congo, alors que son bilan, tant politique que militaire, est plutôt mitigé.

L'épargne des classes moyennes au Cameroun. Une économie en marge du système bancaire

Au Cameroun, l’action gouvernementale dans les domaines économique et social est rythmée par le thème de la « lutte contre la pauvreté ». Cette dernière est présentée comme la priorité absolue depuis le tournant des années 2000 qui a vu le pays retrouver le chemin de la croissance, après plus d’une décennie de crise économique.

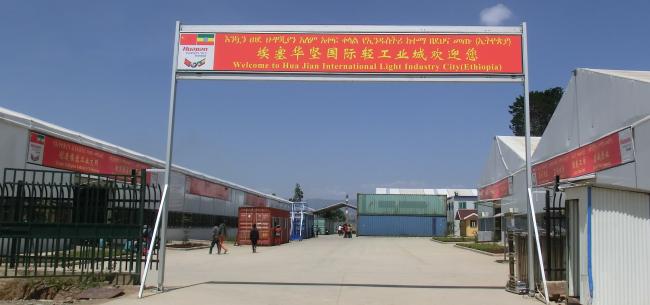

Les investisseurs chinois en Éthiopie : l’alliance idéale ?

Depuis la fin du régime du Derg en 1991, les relations entre la Chine et l’Ethiopie n’ont cessé de s’améliorer et les intérêts économiques des deux pays de converger.

« Muhammadu Buhari gouverne le Nigeria entouré de militaires âgés comme lui »

Le chercheur Benjamin Augé prend le pouls de la présidence nigériane alors que le chef de l’Etat a été absent du pays durant deux mois pour raisons médicales.

Massacres à Béni, la fausse piste djihadiste

Depuis octobre 2014, un groupe armé commet des massacres dans le grand nord du Kivu, à l’est de la RD-Congo. Le régime attribue ces massacres à des islamistes ougandais. Rien n’est moins sûr, toutefois, selon les chercheurs Jean Battory et Thierry Vircoulon, de l’Ifri.

« La menace djihadiste à l’est de la RDC est une pure invention »

Thierry Vircoulon déconstruit le mythe d’un mouvement djihadiste dans la région du Nord-Kivu, thèse « inventée » et exploitée par Kinshasa. A l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dans la ville de Beni et ses environs, les massacres se poursuivent malgré la présence des casques bleus. Tout a démarré en 2010 avec des enlèvements qui se sont transformés en tueries quatre ans plus tard. Plus de mille personnes ont perdu la vie, selon la société civile, égorgées le plus souvent, parfois tuées par balles.

Les trajectoires de radicalisation religieuse au Sahel

La problématique de la radicalisation religieuse s’est imposée au rang des priorités des États du Sahel depuis le milieu des années 2000 sous l’effet conjugué de deux dynamiques dont il n’est pas aisé d’identifier précisément les liens.

Cartographie des réseaux de pouvoir du président nigérian Muhammadu Buhari

Les 15 millions de Nigérians qui ont voté pour l’actuel chef de la fédération nigériane ont été sensibles à ses promesses répétées d’appliquer des politiques radicalement différentes de celles de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.

Thierry Vircoulon : les ADF, une menace «extrêmement utile» pour la RDC et l’Ouganda

Ces dernières années, la crainte de l’implantation d’un islam radical et violent se manifeste en République démocratique du Congo (RDC). La société civile ainsi que les autorités brandissent régulièrement cette menace, liée notamment à la présence d’un groupe armé originaire d’Ouganda, baptisé ADF et particulièrement actif depuis 2014.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2024, l’Ifri accompagne plus de 70 entreprises et organisations françaises et étrangères.