Cartographie des réseaux de pouvoir du président nigérian Muhammadu Buhari

Les 15 millions de Nigérians qui ont voté pour l’actuel chef de la fédération nigériane ont été sensibles à ses promesses répétées d’appliquer des politiques radicalement différentes de celles de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.

Ancien militaire putschiste de 1983 à 1985, le nouveau président s’est fait élire après trois tentatives infructueuses (2003, 2007 et 2011) sur la base de deux principaux éléments : un programme de lutte contre Boko Haram et une volonté de combattre la corruption. Les pays occidentaux entretenant de fortes relations avec le Nigeria (les États-Unis, la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, la France) ont été séduits par ce programme et ont considéré que Buhari avait des atouts pour s’attaquer rapidement et résolument à deux problèmes majeurs de la période Jonathan : la gabegie généralisée et le désintérêt profond pour le phénomène terroriste Boko Haram. Cependant, quasiment deux ans après l’élection du nouveau président nigérian, les difficultés du pays se multiplient (économie en berne, inefficacité du système judiciaire, prise de décision particulièrement lente, crise sécuritaire dans la région pétrolière sud-sud et sud-est). Le désenchantement est déjà palpable chez les Nigérians comme au sein des ambassades à Abuja.

Cette note se propose d’expliquer le mode de fonctionnement de la présidence Buhari en explorant le poids des réseaux officiels et officieux du leader de la première économie d’Afrique. Le rôle des personnalités clés à la présidence, dans les ministères, au sein de l’armée, des services de renseignement, au gouvernement ainsi que dans les sociétés d’État sera particulièrement développé ici. Ce travail sera aussi l’occasion de faire un point sur les personnalités n’occupant pas systématiquement un poste officiel mais qui ont pourtant une influence significative sur le président. La prise de décision, très lente, du président Buhari ainsi que ses méthodes de travail seront également mises en lumière grâce aux témoignages de personnalités qui le côtoient depuis des années voire des décennies. Nous tâcherons ainsi de décrypter la gouvernance de la présidence Buhari lors de sa première année et de fournir quelques pistes de réflexion pour les deux ans qui lui reste.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Cartographie des réseaux de pouvoir du président nigérian Muhammadu Buhari

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

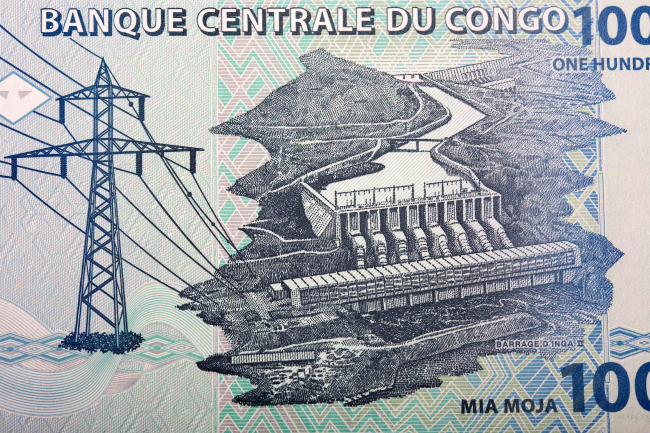

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.