Partisans et Centurions. Une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle

Alors que la guerre irrégulière frappe à nouveau à la porte de notre quotidien, il convient plus que jamais de la réexaminer.

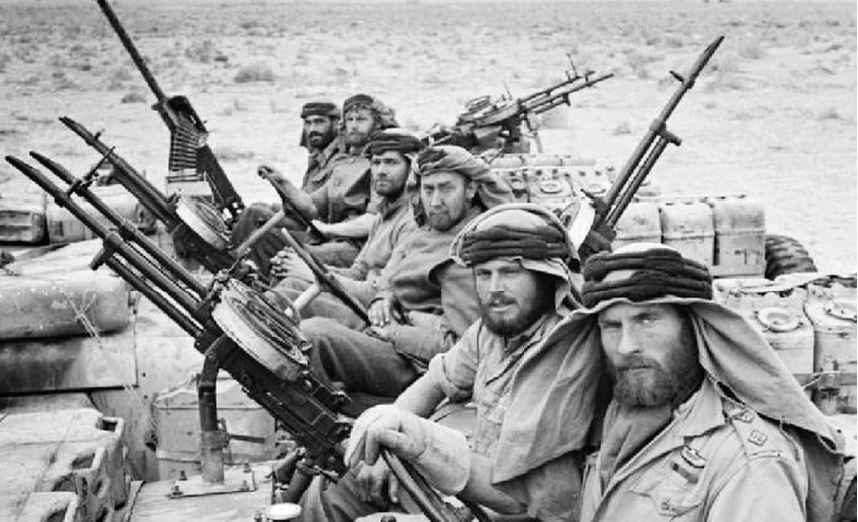

« Guerre de l’ombre » longtemps en marge des pratiques militaires occidentales, la guerre irrégulière – subversion, guérilla, guerre psychologique ou révolutionnaire – fut réintroduite au cours du second conflit mondial sous l’impulsion de la Grande-Bretagne, avant de se diffuser en France et aux États-Unis. Cette génération de « partisans » va se muer en une communauté de « centurions » avec l’avènement de la guerre froide. En Europe d’abord, puis en Asie et dans l’ensemble du Tiers Monde, ils deviennent maîtres dans l’art de combattre les irréguliers au fur et à mesure que progresse la décolonisation. Au cours des années 1960, les États-Unis prennent la tête de la croisade contre les guerres de libération nationale, en développant leur stratégie de « contre-insurrection ». L’échec de sa mise en œuvre au Vietnam, ses dérives politiques en Amérique latine et ailleurs conduisent à un déclin, plus ou moins discret, jusqu’à sa réapparition au début du siècle, à l’aune de la guerre contre le terrorisme.

C’est cette histoire méconnue et souvent tronquée que raconte Élie Tenenbaum. En s’appuyant sur des sources inédites et grâce à une approche globale, il conduit à repenser l’opposition entre centurions et partisans. Dans ce combat inégal, où les rôles pourtant ne cessent de s’inverser, les leçons du passé ont trop souvent été oubliées. Alors que la guerre irrégulière frappe à nouveau à la porte de notre quotidien, il convient plus que jamais de les réexaminer.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?

Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.

La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne

Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.

Daech au pays des merveilles

Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.

Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.