Les violences armées au Sahara. Du djihadisme aux insurrections ?

Le djihadisme vit des mutations qui s’opèrent sous nos yeux. Ces mutations nécessitent de sortir d’une lecture instantanée des évènements et de prendre une distance raisonnable avec la « djihadologie ».

À l’heure où chacun s’interroge sur l’efficacité de la réponse antiterroriste au Sahel, il s’agit tout d’abord de s’assurer que le phénomène djihadiste au Sahel est parfaitement compris. Le djihad au Sahel est avant tout « glocal » et doit se comprendre comme résultant des interactions entre les dynamiques qui se jouent au niveau local et à une échelle plus globale.

Loin de représenter un mouvement uniforme d’essence religieuse, le djihad sahélien résulte de l’agglomération de foyers insurrectionnels locaux construits sur des fractures sociales, politiques ou économiques – parfois très anciennes et qui ont sédimenté. Avec l’extension des groupes djihadistes au centre et au sud du Sahel, loin de leurs bases historiques, cette dimension religieuse risque d’être encore moins perceptible à l’avenir. Elle laissera place à des formes de violence hybrides où autodéfense, rébellion et djihadisme se nourrissent les unes des autres.

Toutefois, la réponse apportée tant par les États que leurs partenaires internationaux semble en décalage avec cette réalité. Ils prônent une réponse purement militaire à un phénomène largement politique. En l’absence de réponse politique, les insurgés sont poussés à une radicalisation cette fois-ci bien réelle.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Les violences armées au Sahara. Du djihadisme aux insurrections ?

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

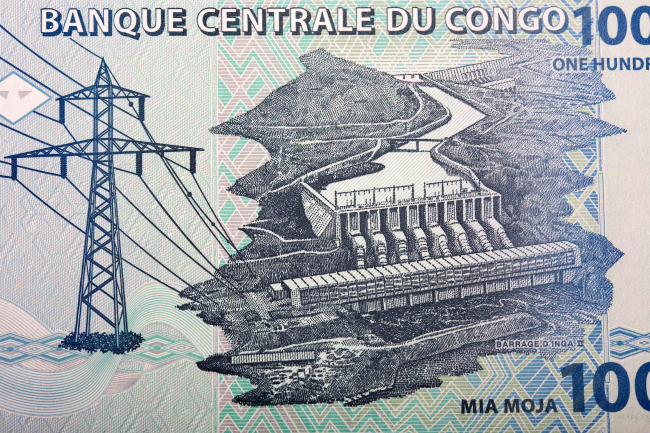

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.