Requiem pour l’accord d’Arusha. Réflexions sur la révision constitutionnelle au Burundi

L’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi qui, depuis 2000, constituait la clé de voûte de la stabilité et qui a inspiré la Constitution de 2005, pourrait prochainement connaître son épilogue.

C’est ce que laisse présager le rapport de la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais (CNDI) mise en place par le gouvernement en octobre 2015. Selon le rapport remis en mai 2017, la majorité de la population appelle à « amender la Constitution pour l’actualiser, l’améliorer, l’assouplir ou, dans certaines dispositions, de supprimer les limites de mandats présidentiels, même si une partie considérable estime que les limites de mandats sont un gage démocratique ». Prévue par les articles 297 et 298 de la Constitution, la révision constitutionnelle est de nouveau à l’ordre du jour après une première tentative ratée en 2014. Le gouvernement a nommé le 12 mai 2017 une commission chargée de proposer un projet de Constitution sur la base du rapport de la CNDI dans un contexte de crise politique et alors que l’opposition a fait de la défense de l’accord d’Arusha son cheval de bataille. En attendant les propositions de cette commission et dans un souci d’anticipation, cette note identifie et examine le champ du changement constitutionnel annoncé : ses plausibles formulations, ses motivations réelles et supposées et ses répercussions possibles dans le contexte de la crise burundaise.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Requiem pour l’accord d’Arusha. Réflexions sur la révision constitutionnelle au Burundi

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

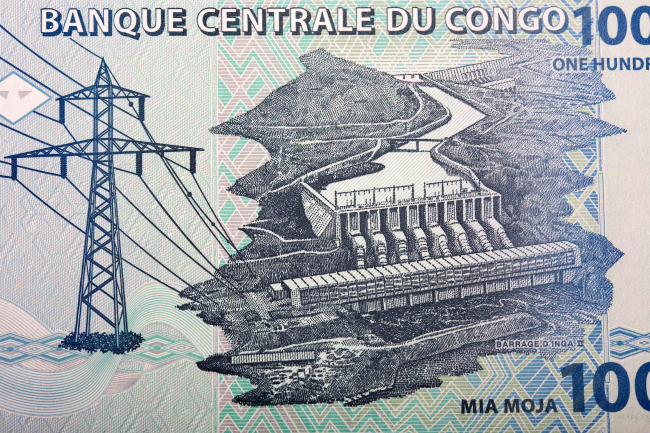

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.