Les Peuls Mbororo du Nord-Cameroun : Insécurités d’une société pastorale et limites d’une réponse sécuritaire hybride

Les Mbororo sont des Peuls qui, à l’inverse des Fulbé, ne se sont pas sédentarisés et ont pendant longtemps pratiqué un élevage nomade. Ils connaissent cependant une dynamique de sédentarisation dans le nord du Cameroun (Septentrion) depuis plusieurs décennies, à tel point que beaucoup d’entre eux sont devenus des semi-sédentaires et des agro-pasteurs.

Cette communauté d’éleveurs est confrontée à plusieurs insécurités : environnementale, foncière, fiscale et criminelle.

Bien que le banditisme rural qui a pris de l’ampleur dans le Septentrion depuis le début du siècle affecte toutes les communautés, les Mbororo paient un tribut particulièrement lourd à ce fléau.

Ils sont ciblés par les coupeurs de route devenus kidnappeurs et doivent vendre leur bétail pour payer les rançons. Cette épidémie de kidnappings a des conséquences déstabilisatrices sur la société rurale en général et sur les Mbororo en particulier qui s’appauvrissent, sont contraints de se relocaliser et de se reconvertir dans d’autres métiers.

Néanmoins, face à un banditisme rural qui provient en grande partie de leurs rangs, ils ont développé des stratégies de défense communautaires. Inspirées par la culture mbororo, ces stratégies s’articulent plus ou moins bien avec les efforts sécuritaires des autorités camerounaises.

L’amélioration de la coordination entre les initiatives sécuritaires communautaires et étatiques présuppose en premier lieu de restaurer la confiance entre les divers acteurs.

Ce contenu est également disponible en anglais (PDF) : The Peuls Mbororo of North Cameroon: Insecurities of a Pastoral Society and Limits of a Hybrid Security Response

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Les Peuls Mbororo du Nord-Cameroun : Insécurités d’une société pastorale et limites d’une réponse sécuritaire hybride

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

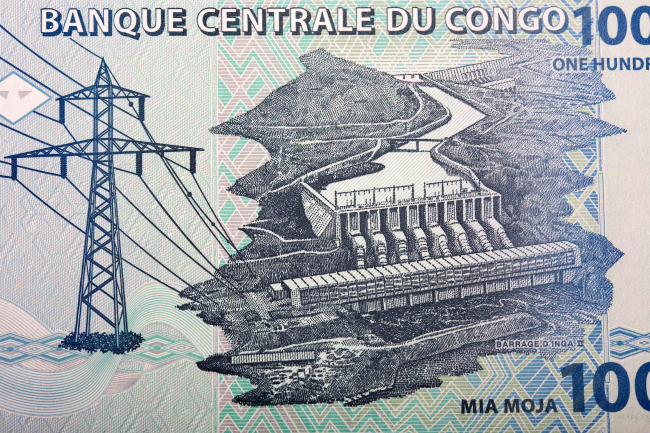

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.