Réseaux sociaux et mouvements de résistance politique en Afrique australe

Quelle est la signification politique des «mouvements hashtag» et des campagnes politiques utilisant les réseaux sociaux pour diffuser de l'information et mobiliser l’opinion en Afrique australe ?

Ces mouvements apparemment spontanés peuvent-ils articuler efficacement l'opposition, défier les élites politiques et s'approprier un espace traditionnellement occupé par les partis d'opposition et la société civile ? Cet article s’intéresse à l'organisation des mouvements sociaux et à l'accès aux plateformes digitales de communication de masse pour mesurer leurs effets sur de potentiels changements politiques en Afrique australe. Il examine ces tendances en Afrique du Sud et au Zimbabwe, deux pays voisins qui ont connu une recrudescence des manifestations de masse au cours des deux dernières années. La démocratisation de l'accès à la communication par le biais de plateformes numériques de partage d'informations ne modifiera pas nécessairement les régimes de la région. Néanmoins, dans un environnement où l'engagement politique traditionnel a été inefficace ou trop dangereux pour la société civile et les partis d'opposition, une contestation mobilisant efficacement les réseaux sociaux peut parfois conduire les autorités publiques à répondre aux exigences de la population.

Ce contenu est disponible en anglais : Hashtag and Political Resistance Movements in Southern Africa

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

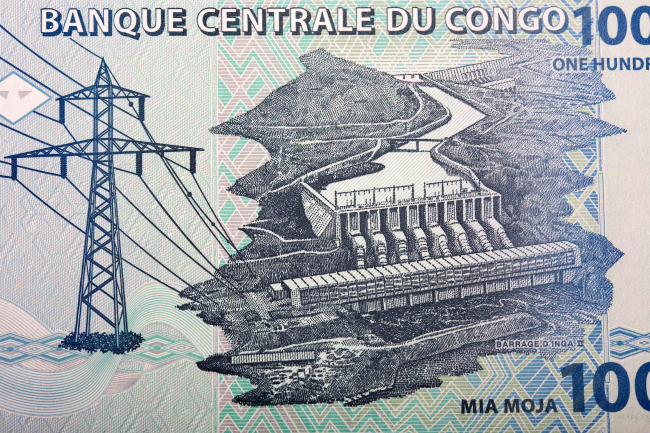

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.