La politique énergétique de l'Union européenne

Quelle image donne aujourd'hui la politique de l'Union Européenne ? Celle de 3 éléments épars que les documents de la Commission tentent vainement de présenter comme un ensemble cohérent :

- La constitution d'un marché intérieur de l'énergie et notamment de l'électricité,

- la collection d'engagements des Etats quant à la baisse future de leurs émission en gaz carbonique,

- la mise en place d'un marché des droits d'émission de gaz carbonique (ETS)

Examinons l'un après l'autre ces éléments :

1. Le premier résulte de la mise en œuvre de l'acte unique. Il repose sur la conviction qu'un marché européen concurrentiel et transparent permettrait un abaissement des coûts pour les consommateurs européens et l'établissement de prix stables et significatifs pour les producteurs d'énergie leur permettant de faire des choix d'investissement rationnels.

Malheureusement, ce premier élément qui nécessite des changements de structure considérables ne peut avancer que lentement, au fur et à mesure que se mettent en place des compromis laborieux et complexes. Son rythme est indépendant de l'évolution du contexte énergétique mondial.

Pire, les transformations en cours augmentent considérablement l'incertitude des opérateurs sur les prix futurs probables., les incitant soit à ne pas investir , soit à faire des choix conservateurs.

Hasardons une comparaison : l'UE se trouve comme un pays d'hier qui serait surpris par une guerre au moment où son armée est désorganisée par une réforme d'ensemble . La réforme serait excellente s'il n'y avait pas de guerre .

2. Le deuxième élément réunit les engagements des Etats de réduire par exemple de 20% leurs émissions de gaz carbonique et de porter la part d'énergies renouvelables à 20% d'ici 2020 . L'objectif des 3% de Lisbonne doit nous rappeler que la valeur de ces engagements est nulle.

On peut les comparer à des propos tenus après un dîner copieusement arrosé par des individus désireux de se montrer coopératifs dans un climat chaleureux. " D'ici là, disait La Fontaine dans une fable, le Roi, l'âne ou moi seront morts ".

Ce deuxième élément, aussi sympathique qu'il soit est donc de peu de valeur, même si la Commission est bien décidée à rappeler aux dirigeants de demain les engagements de leurs prédécesseurs.

3. Reste le troisième élément, le marché des ETS . Cette fois, il s'agit d'une petite maison, mais d'une vraie maison. Malheureusement, elle est en ruine. La courte durée des périodes, l'abondance des droits de tirage accordés gratuitement par les Etats empêchent ce marché de jouer son rôle. Et la complexité des règles juridiques va de pair avec l'insignifiance de leurs effets .

La Commission n'est pas responsable de cette situation consternante. Elle avance dans les rares directions qui lui sont ouvertes. La plupart des gouvernements nationaux ne font d'ailleurs pas mieux.

À nous Européens, le changement de l'environnement énergétique mondial présente des défis qui ne relèvent pas d'une bonne gestion et de bons sentiments, mais d'une véritable ambition politique.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLa dimension stratégique de la flexibilité des systèmes électriques : opportunités en Europe

L’Union européenne (UE) est engagée dans une transition énergétique visant surtout à remplacer les combustibles fossiles par l’électrification de la demande.

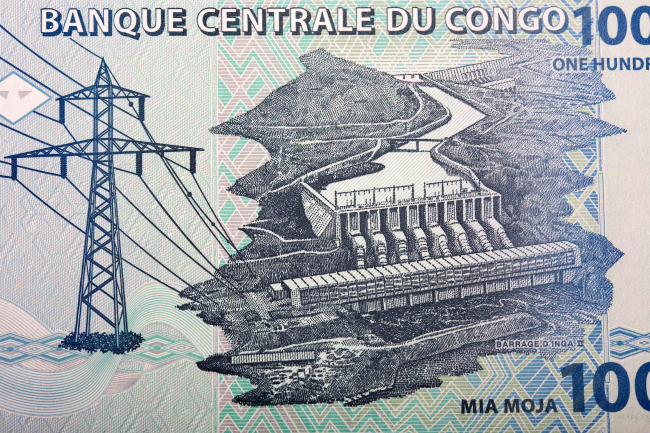

Perspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

L’eau au Mexique : une urgence, qui attendra

L’accès à l’eau est déjà et va devenir de plus en plus problématique pour les acteurs économiques mexicains, en raison de la raréfaction progressive de la ressource résultant du changement climatique, d’une répartition géographique qui ne coïncide ni avec celle de la population, ni avec celle de l’activité économique, et d’une gestion jusqu’ici bien trop laxiste.

IA, centres de données et énergie : quelles tendances ?

Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente aujourd’hui 9 % de la consommation mondiale d’électricité, les centres de données (data centers) 1 à 1,3 % et l’intelligence artificielle (IA) moins de 0,2 %. La demande croissante d’énergie du cloud d’abord, et maintenant de l’IA (10 % de la demande d’électricité des data centers aujourd’hui), a exacerbé cette tendance. À l'avenir, les centres de données à grande échelle gagneront du terrain parmi tous les types de centres de données et l'IA représentera probablement environ 20 % de la demande d'électricité des centres de données d'ici à 2030.