Quelles relations bilatérales russo-centrasiatiques ?

Les relations que la Russie entretient avec les républiques d’Asie centrale subissent depuis plusieurs années des évolutions importantes. La crise au Kazakhstan - suivie d’une intervention russe - est l’occasion de faire un 360° des relations bilatérales russo-centrasiatiques.

En 1991, l’Union soviétique en plein effondrement voit progressivement lui échapper son plus vaste ensemble régional, l’Asie centrale, dont les cinq républiques proclament l’une après l’autre leur indépendance : le Kirghizstan, le 31 août ; l’Ouzbékistan, le 1er septembre ; le Tadjikistan, le 9 septembre ; le Turkménistan, le 27 octobre ; et enfin le Kazakhstan, le 16 décembre.

Chacun de ces pays s’engage dans une voie qui lui est propre : le Kazakhstan cherche à multiplier ses partenariats internationaux ; l’Ouzbékistan revendique le leadership régional, tout en adoptant une posture agressive envers ses voisins ; le Turkménistan se retranche derrière un isolationnisme jusqu’au-boutiste ; le Kirghizstan opte pour un régime démocratique ; le Tadjikistan se retrouve rapidement confronté à une guerre civile.

Après 1991, la Russie fait face en Asie centrale à des pays coopératifs (Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan), mais aussi à des pays qui lui sont plus hostiles (Ouzbékistan et Turkménistan). Cependant, des évolutions notables se font jour. Trente ans après la chute de l’Union soviétique, où en est la Russie avec chacune des républiques d’Asie centrale ?

Russie – Kazakhstan : une frontière et des tensions

Le Kazakhstan est un partenaire incontournable de la Russie. Ce pays participe activement à tous les processus d’intégration entrepris par la Russie en Asie centrale, que ce soit l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) ou encore l’Union économique eurasiatique (UEEA). À l’échelle internationale, le Kazakhstan assume un rôle officieux de passerelle diplomatique vers la Russie sur les dossiers sensibles. Le premier président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, a personnellement contribué à la sortie de crise en 2016 entre la Russie et la Turquie après l’épisode du Su-34. Les accords de Minsk II sur la crise du Donbass ont été conclus en février 2015 après un passage éclair de François Hollande à Moscou, au retour d’une visite officielle de deux jours au Kazakhstan, en décembre 2014. Et on n’oubliera pas non plus les cycles de négociation d’Astana (à l’époque où la capitale du Kazakhstan portait ce nom) sur le dossier syrien entre la Russie, l’Iran et la Turquie.

Première économie d’Asie centrale (avec un PIB de 170 milliards de dollars en 2019), le Kazakhstan est le principal partenaire commercial de la Russie dans la région. Les échanges commerciaux russo-kazakhstanais ont représenté près de 20 milliards de dollars en 2019. À la base de cette imbrication russo-kazakhstanaise : une longue dyade de 6 800 km, seule frontière terrestre entre la Russie et un pays d’Asie centrale. Les régions longeant cette frontière concentrent une partie notable de la population kazakhstanaise (30 %) et russe (20 %), et représentent de forts enjeux économiques (20 % du PIB du Kazakhstan et 40 % de celui de la Russie). Cet état de fait a été institutionnalisé à travers la création d’un Forum de coopération interrégionale russo-kazakhstanais, réunissant chaque année les présidents des deux pays.

[...]

>Cet article est disponible dans sa totalité sur Diploweb : Quelles relations bilatérales russo-centrasiatiques ?

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesTrump-Poutine : logiques et perspectives d'une négociation sur l'Ukraine

Comme prévu, le nouveau président américain, Donald Trump, semble se montrer conciliant avec son homologue russe, Vladimir Poutine, dont les objectifs restent maximalistes : cession de territoires, changement de régime, finlandisation et démilitarisation de l’Ukraine.

La mer Caspienne, pôle énergétique émergent : Opportunités et limites

La présente note analyse les perspectives d’évolution de la région de la mer Caspienne et de ses acteurs clés, à l’exception de la Russie et de l’Iran, en un pôle énergétique majeur répondant aux besoins de l’Union européenne (UE).

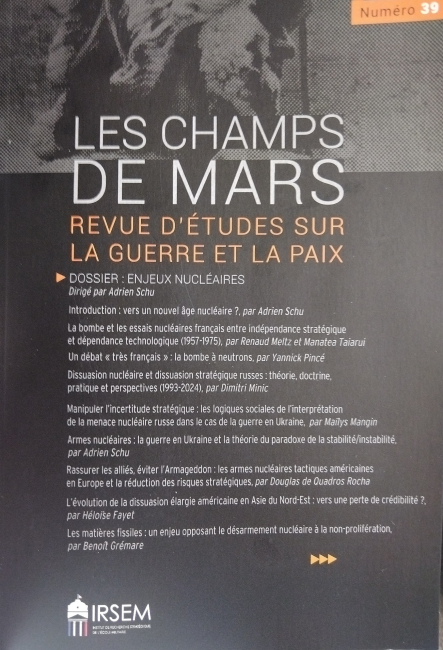

Dissuasion nucléaire et dissuasion stratégique russes : théorie, doctrine, pratique et perspectives (1993 - 2024)

Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie à l'Ifri, docteur en histoire des relations internationales et spécialiste de la pensée et de la culture stratégiques russes, retrace dans un article pour Les Champs de Mars l'histoire théorique, doctrinale et pratique de la dissuasion nucléaire et de la dissuasion stratégique russes.

The European Union's Strategic Test in Georgia

La crise politique qui se déroule en Géorgie est de nature existentielle pour le pays. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la Géorgie en tant que nation européenne, démocratique et souveraine.