L’héritage historique d’AUKUS : les relations Australie–États-Unis–Royaume-Uni de 1900 à nos jours

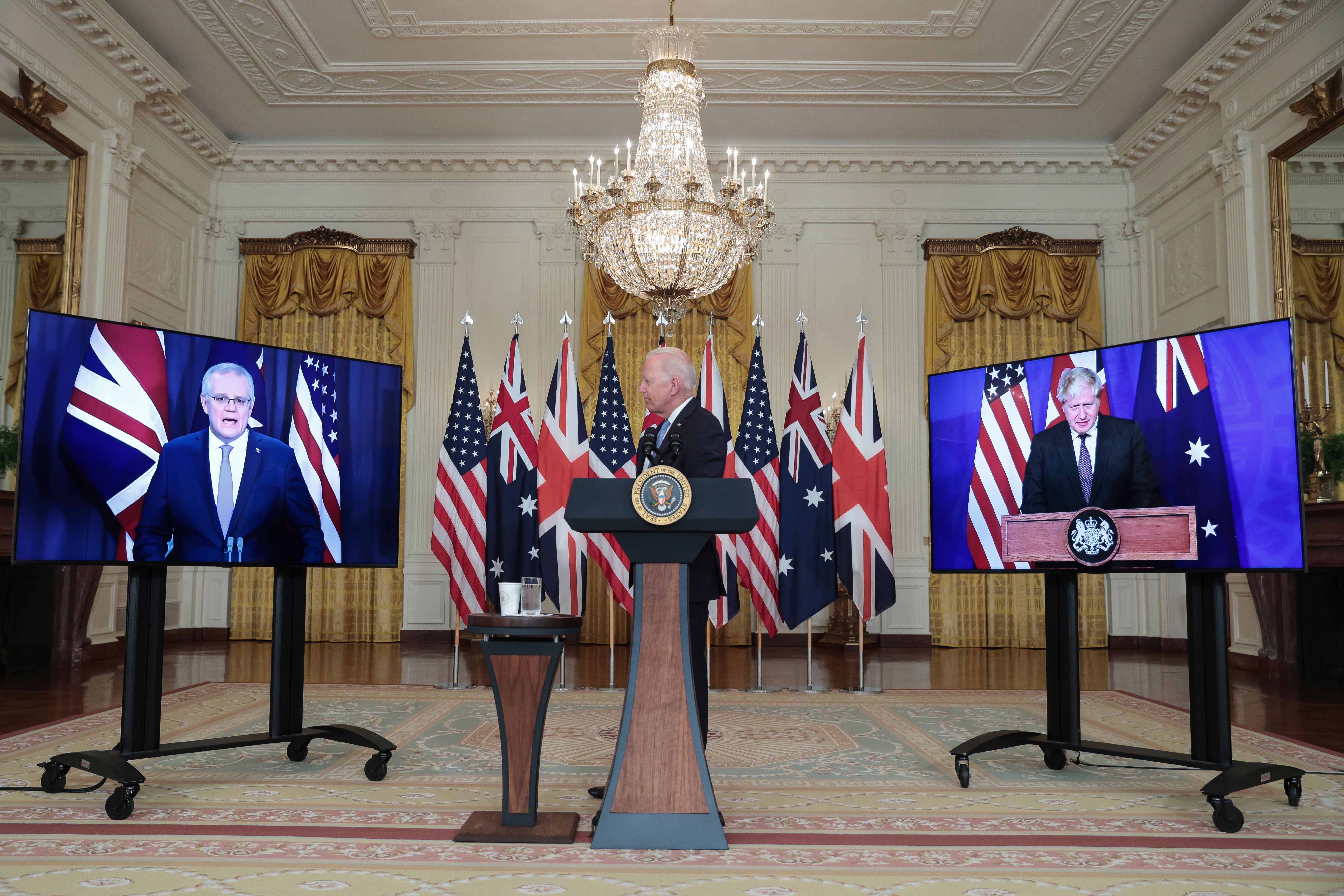

La signature, en septembre 2021, du pacte AUKUS entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, a semblé reconstituer une coalition naturelle entre États « anglo-saxons ». Cette solidarité suscite des jugements contradictoires.

Pour certains, elle se place dans la lignée de l’œuvre de l’Anglo-World pour promouvoir et défendre des valeurs, et faire face aux puissances qui menacent l’ordre libéral. Pour d’autres, elle s’inscrit dans une longue histoire d’impérialismes. Pourtant, l’histoire des relations entre ces trois pays, notamment dans l’espace indopacifique, montre que les tensions et les frustrations ont été fréquentes.

Cette étude fait le point sur cette histoire souvent méconnue en France, alors qu’elle constitue un stock de références communes entre les trois pays d’AUKUS. L’angle d’analyse est celui de la politique internationale de l’Australie, au prisme de ses relations avec ses deux grands alliés et protecteurs, l’Empire britannique et les États-Unis. L’Australie a compté sur eux face aux menaces successives venues d’Asie : le Japon jusqu’en 1945, puis la Chine communiste (et le communisme en général) durant la guerre froide, et depuis la fin des années 2010.

Cette histoire ne se résume pas à un passage de relais entre les Britanniques et les Américains en Indo-Pacifique, les Australiens menant certes de vraies guerres dans la région (durant la Seconde Guerre mondiale et durant les années 1960), mais surtout en Europe et au Moyen-Orient sous la direction de leurs alliés. L’Australie s’est sentie abandonnée face au Japon en 1942 et a œuvré pour engager les États-Unis dans une « défense de l’avant » du pays en Asie du Sud-Est. Dans les années 1970, avec le retrait britannique à l’est de Suez et la fin de la guerre du Vietnam, elle s’est tournée vers l’Asie, qui devint une opportunité davantage qu’une menace, grâce à la pax asiatica post-1979 et au dynamisme de la région. Désormais, le « pivot » des États-Unis vers l’Indo-Pacifique et l’intérêt nouveau de Londres pour l’Asie font rejouer des interrogations historiques en Australie, confrontée désormais au défi d’une Chine bien plus puissante que jadis.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

L’héritage historique d’AUKUS : les relations Australie–États-Unis–Royaume-Uni de 1900 à nos jours

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesL’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?

L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.

Char de combat : obsolescence ou renaissance ?

Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.

Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine

La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.

« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.