Pétrole : quelques raisons d'espérer

Les prix du pétrole, qui ont dépassé les 140 dollars le baril avant de retomber autour des 130 dollars, suscitent désormais craintes et fantasmes. Les cassandres prédisent les 200 dollars. Si c'est le cas, ni la demande ni l'offre ne déclencheront les forces permettant un retour à des équilibres plus rassurants. Une rupture historique du marché pétrolier se dessinerait. Si les lois de l'économie ne tiennent plus, celles du polar tiennent toujours. Les responsables de cette nouvelle donne sont au choix les spéculateurs, le nationalisme pétrolier, la Chine, l'automobile, la géopolitique... Dis-moi ton coupable idéal et je te dis qui tu es. Il convient, ici, de rappeler certains faits qui permettent de mettre la situation en perspective. N'en déplaise aux millénaristes, les lois de l'économie n'ont pas été anéanties. Elles demandent juste une application diligente informée par un sens de l'histoire. Pour apprécier sobrement ce qui se passe dans le marché du pétrole, il est utile de tenir compte des cinq faits suivants :

1 - Le prix. Le pétrole est cher mais il évolue dans une gamme de prix historiquement connue. Le fait que le baril de pétrole soit coté en dollars nominaux introduit un biais important dans toute discussion sur le prix du pétrole. C'est vrai, mesuré en dollars constants le pic historique de 1980 a été dépassé quand le baril atteignait les 110 dollars au début de cette année. Par contre, si nous mesurons le prix du brut en euros (voire en ECU) constants, la moyenne des prix en 2008 reste encore en dessous des prix en 1984, le pic précédent en euros réels. Certes, à l'époque du 2e choc pétrolier le brut n'était pas bon marché... bien au contraire, mais nous sommes encore dans des zones connues. Le prix actuel du pétrole est un phénomène monétaire autant qu'industriel.

2 - La consommation. Les économies des pays industrialisés ont tenu le coup parce qu'elles consomment relativement moins de pétrole qu'auparavant : en 2007, les pays de l'Union européenne ont consommé 1 million de barils par jour (Mb/j) de moins qu'en 1979, le maximum historique avec 16 Mb/j, mais leurs économies ont beaucoup augmenté depuis. Par unité de PIB, l'Europe consomme aujourd'hui la moitié de ce qu'elle consommait au début des années 1970. Production et inflation dans les économies européennes ont ainsi, jusqu'alors, bien résisté. Il n'est malheureusement pas certain que cette formidable résilience perdure. Les premiers signes d'un regain de l'inflation n'augurent rien de bon. Pourtant, le retour de l'inflation est un phénomène complexe dont on ne peut attribuer la seule responsabilité au prix du pétrole.

3 - L'investissement. Les cycles d'investissement sont très longs. Exploiter un nouveau champ pétrolifère engage les producteurs pour des décennies à des coûts qui peuvent dépasser la dizaine de milliards. Ceci explique à la fois leur prudence face à des prix élevés et le délai entre la décision d'investir et l'arrivée du pétrole sur le marché. En plus, la dernière ruée vers l'or noir s'était mal passée. La hausse des prix pendant le 2e choc pétrolier avait initié des investissements tellement importants que la fin des années 1990 voyait une surcapacité de moyens de production juste au moment de la crise asiatique. Le résultat est connu : des prix en dessous de 10 dollars le baril. " Too cheap to meter " (" Trop bon marché pour mesurer ") titrait l'hebdomadaire britannique " The Economist " sous la photo d'un puits jaillissant. Ce n'était qu'il y a dix ans. En vérité, ces prix étaient aussi exceptionnels qu'ils le sont aujourd'hui. Le retour à la moyenne se fera quand les nouvelles capacités seront disponibles et que la demande aura eu le temps de réagir.

4 - La demande. Elle va répondre mais avec un délai. Chaque tendance, dans un marché financier, a besoin d'une histoire qui la soutienne. Aucune ne s'est imprimée avec plus de force que celle d'une demande des pays émergents qui monte inexorablement face à des ressources limitées. Il y a là une part de vérité. La demande des pays émergents, notamment des pays asiatiques, va augmenter et quoique ces ressources resteront disponibles pour des décennies, leur accès sera de plus en plus difficile. Toute la question est de savoir si le rythme de la demande des pays émergents permettra aux pays industrialisés de moduler la leur. La demande pétrolière est déterminée par le revenu et le prix. En ce moment, le mécanisme de prix ne semble plus fonctionnel. C'est un leurre. La réponse des consommateurs se manifeste toujours avec un délai. Après le pic de 1979, la consommation européenne a mis cinq ans pour baisser de 20 %. En 2007, la consommation européenne a baissé de 3 % et ce n'est qu'un début.

5 - La crise. La crise du " subprime " ressemble étrangement à la crise latino-américaine. Qui se souvient encore de la crise d'endettement des pays latino-américains dans les années 1980 ? À l'époque, les grandes banques avaient recyclé les fonds importants provenant des pays pétroliers à des créanciers à des conditions trop généreuses. Aujourd'hui le scénario se répète avec des acteurs différents. Ce sont les investisseurs de l'immobilier américain qui ont profité de la largesse des banques bénéficiant de la liquidité générée par l'ingénierie financière, la hausse des prix des matières premières et la bienveillance des banques centrales convaincues que les coûts bas de la Chine limiteraient l'inflation. Le scénario avait de quoi séduire. La croissance générée par ce circuit a permis à l'économie mondiale de faire des progrès formidables dans les derniers cinq ans. Mais la déconnexion entre finance et réalité industrielle, qui s'est progressivement installée, demande au- jourd'hui un nouvel alignement entre attentes et possibilités, ou simplement revenus et dépenses.

Face à ce paysage, à quoi faut-il s'attendre ? Personne ne sait quand la tendance actuelle va s'inverser. Montée de l'inflation, baisse du dollar, les facteurs financiers qui soutiennent la hausse des prix nominaux restent en place. Mais, côté offre et côté demande, les réalités industrielles et économiques vont s'affirmer avec le temps. Ceci ne rassure qu'à moitié, mais on n'aura pas en même temps une crise économique mondiale et des prix réels record du pétrole.

Que reste-t-il à faire ? Simplement ce qu'on fait déjà, mais en mieux et à long terme : maintenir des taxes élevées sur les produits pétroliers pour décourager la demande, inciter aux économies d'énergie, poursuivre une politique ambitieuse en matière de climat. Parce qu'une chose est sûre, le prix actuel contiendra sa part de mousse spéculative, mais le pétrole et l'énergie en général resteront des biens précieux et chers.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLa dimension stratégique de la flexibilité des systèmes électriques : opportunités en Europe

L’Union européenne (UE) est engagée dans une transition énergétique visant surtout à remplacer les combustibles fossiles par l’électrification de la demande.

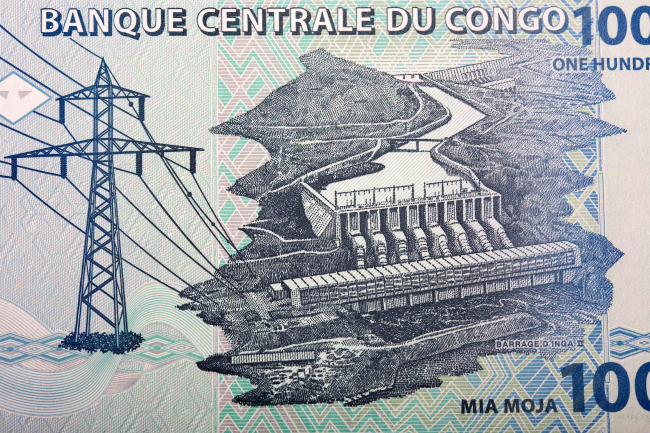

Perspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

L’eau au Mexique : une urgence, qui attendra

L’accès à l’eau est déjà et va devenir de plus en plus problématique pour les acteurs économiques mexicains, en raison de la raréfaction progressive de la ressource résultant du changement climatique, d’une répartition géographique qui ne coïncide ni avec celle de la population, ni avec celle de l’activité économique, et d’une gestion jusqu’ici bien trop laxiste.

IA, centres de données et demande d'énergie : quelles tendances ?

Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente aujourd’hui 9 % de la consommation mondiale d’électricité, les centres de données (data centers) 1 à 1,3 % et l’intelligence artificielle (IA) moins de 0,2 %. La demande croissante d’énergie du cloud d’abord, et maintenant de l’IA (10 % de la demande d’électricité des data centers aujourd’hui), a exacerbé cette tendance. À l'avenir, les centres de données à grande échelle gagneront du terrain parmi tous les types de centres de données et l'IA représentera probablement environ 20 % de la demande d'électricité des centres de données d'ici à 2030.