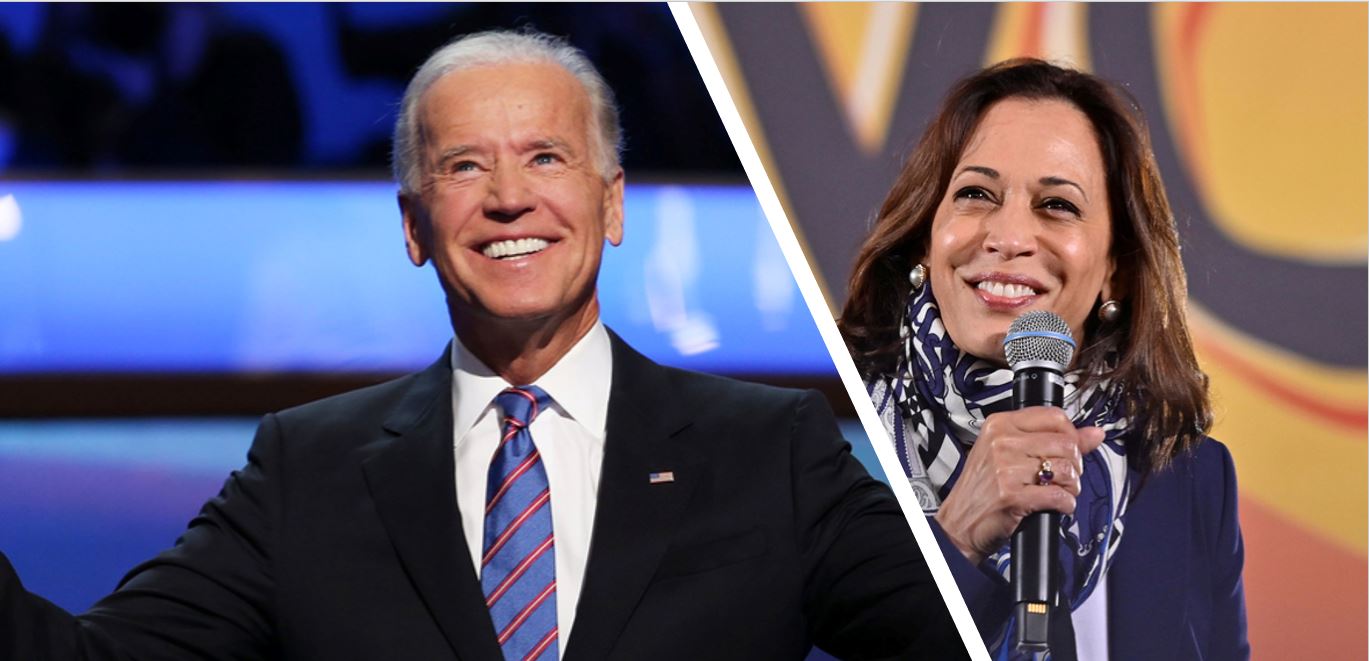

L’élection de Biden-Harris : un répit en vue de quoi ?

J’ai écrit cette septième lettre le dimanche 8 novembre. Hier, la victoire du couple Joe Biden-Kamala Harris a été proclamée urbi et orbi par la presse mondiale. On nous dit cependant que les avocats de Donald Trump vont multiplier les recours et bien peu semblent penser qu’ils aient une chance d’aboutir. À ce stade, on doit donc prendre acte de ce que l’actuel occupant de la Maison-Blanche rejoint le club fort restreint des one term presidents. D’autres observations s’imposent non moins immédiatement.

La vague bleue annoncée par les sondages n’a pas eu lieu, loin de là. Il s’en est fallu de peu que la balance ne penche en faveur de l’adversaire de Joe Biden dans les États pivots, d’où les recours. Les démocrates n’ont pas atteint leurs objectifs au Sénat et à la Chambre des représentants. Plutôt que de la victoire d’un homme, qui s’est peu dépensé pendant la campagne, on parle beaucoup de celle d’un couple : Biden-Harris. Ce point est capital, car le nouveau président paraît fragile et l’ancienne procureure de la Californie a des chances d’accéder à la Maison-Blanche dans quatre ans, sinon avant.

Or, contrairement à son ancien adversaire dans la bataille des primaires, Kamala Harris fait partie psychologiquement du nouveau monde, éloigné de l’Europe (mais proche de l’Asie), celui où se joue la compétition entre les États-Unis et la Chine pour l’accès à la primauté. Dans ce monde-là, les Européens sont relégués aux seconds rôles. En raison de son âge et de son expérience personnelle, le président élu (élu, sous réserve d’un coup de théâtre fort peu probable) reste attaché à l’Alliance atlantique, comme aussi certains de ses conseillers tel Anthony Blinken, bien connu en France. Mais les observateurs lucides savent que, au moins depuis le début de ce siècle, l’Europe n’a cessé de s’estomper dans l’esprit des acteurs comme des penseurs de la politique étrangère américaine. Avant d’entrer un minimum dans ce sujet, j’ajouterai encore deux remarques. D’abord, l’issue de l’élection du 3 novembre ne signifie nullement que les divisions de la société américaine vont disparaître comme par enchantement. Joe Biden est certainement plein de bonne volonté, mais il est tout sauf un enchanteur, et les raisons des divisions américaines, dont j’ai parlé dans mes dernières lettres, sont profondes. Incidemment, le relatif échec des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants pourra aider le nouveau président à ne pas trop s’éloigner du centre, comme l’aurait souhaité Kamala Harris. Le point réellement important est que le trumpisme reste une force considérable dans le pays. Donald Trump lui-même pourrait continuer de l’incarner dans les prochaines années s’il ne dérape pas dans les prochaines semaines. À ce sujet – c’est ma seconde remarque – on doit se féliciter de ce que les explosions de violence au lendemain de l’élection, prédites par nombre d’analystes, n’aient pas eu lieu. On peut penser qu’elles ne seraient pas dans l’intérêt du président sortant, si du moins celui-ci songe à préserver un capital politique dont l’ampleur est indéniable.

À l’évidence, les débuts du 46e président des États-Unis seront dominés par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences de toutes sortes. Mais la politique étrangère n’attendra pas. Il est inutile de répéter ici le point de vue dominant parmi les experts reconnus sur le sujet, que l’on peut caricaturer ainsi : changement dans la forme (retour à la pratique classique de la diplomatie, à l’invocation des droits de l’homme, ou encore à une interprétation minimaliste du multilatéralisme), mais continuité dans l’objectif fondamental (America First) et dans l’attitude vis-à-vis des partenaires (« qui n’est pas pour nous est contre nous »). La culture américaine du pouvoir, au contraire de celle des Européens affaiblis par les deux guerres mondiales, est celle des rapports de force. Plutôt que d’enchaîner des lieux communs sur ces sujets, résumons à très grands traits trois points clés amplement développés dans mes écrits depuis trois décennies. Je me limiterai ici au point de vue européen.

1) La cause la plus fondamentale de la chute de l’URSS, et donc la fin de la guerre froide, fut la révolution des technologies de l’information et de la communication. On peut y voir le fruit du génie américain pour le capitalisme créatif et d’une culture unique dans son genre de soutien réciproque entre l’État et les entreprises quand l’intérêt national est en jeu. Cette révolution n’a cessé de s’approfondir depuis les années 1970. Elle est symbolisée aujourd’hui par les GAFA (Google – Apple – Facebook – Amazon), en quelque sorte les fers de lance de l’Amérique conquérante.

2) La vague libérale qui a submergé le monde entre la chute de l’URSS et la crise financière de la fin des années 2000 – en un temps où la Russie était hors-jeu ou très faible, et la Chine encore modeste (son PIB était à peine égal à celui de la France quand elle a rejoint l’Organisation mondiale du commerce [OMC] en 2001) – a d’abord profité aux États-Unis. L’Amérique a ainsi pu consolider sa domination sur les pays peu soucieux d’indépendance nationale. Ce fut le cas des Européens, désormais soumis à l’extraterritorialité des lois américaines. La vague libérale a également bénéficié à la Chine. Grâce à un effort extraordinaire dans le secteur éducatif, celle-ci a fort habilement utilisé sa situation de réservoir mondial de main-d’œuvre à bas coût pour réaliser les gigantesques transferts de technologies grâce auxquels son accès à la primauté au cours du xxie siècle est devenu une possibilité sérieuse.

3) La réalité de base pour les prochaines décennies est la compétition stratégique sino-américaine, vis-à-vis de laquelle les puissances de second rang, comme l’Union européenne en tant qu’unité politique, devront prendre position. Donald Trump voulait se retirer de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Joe Biden voudra sans doute la renforcer, c’est-à-dire dans son esprit, rallier ses membres derrière la bannière étoilée, politiquement et économiquement, dans la lutte contre la Chine. Pour les Européens, dont l’appétit pour un rapprochement stratégique avec la Chine n’est pas débordant et qui, contrairement aux principales puissances asiatiques, n’ont pas brillé dans la course technologique, la tentation de s’en remettre encore plus que pendant la guerre froide au protectorat américain pourrait être irrésistible. Mais avec quelle perspective de long terme, et dans quelles conditions s’agissant de son voisinage immédiat en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique ? Telle est la question.

Dans l’immédiat, les Européens se réjouissent de l’élection d’un président américain à nouveau empathique qui leur fera bon accueil dans le bureau ovale et ailleurs. Ils ne sont pas les seuls à aspirer au répit, à un moment où ils font face à l’ennemi invisible qui les menace comme il menace les Américains. Puisse l’Alliance atlantique à court terme être d’abord l’alliance contre le virus. Pour une fois dans son histoire, n’avons-nous pas l’occasion de réinterpréter l’article 5 du traité et de mobiliser toutes les ressources de l’OTAN pour un combat collectif contre la pandémie ?

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

L’élection de Biden-Harris : un répit en vue de quoi ?

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLes migrations entre le Mexique et les États-Unis : "más de los mismo" ou fuite en avant ?

Alors que Trump s’apprête à renforcer les contrôles à la frontière avec le Mexique et expulser massivement les immigrés illégaux, le Mexique s’interroge sur les conséquences économiques de cette politique migratoire, et s’attend à devoir négocier cette question en lien avec les tarifs douaniers engagés par l’administration Trump.

Canada : le grand réveil ?

Le modèle économique canadien – voire le modèle canadien plus largement –, est traversé depuis sa création en 1867 de tensions inhérentes qui semblent avoir empêché, jusqu’à aujourd’hui, la réalisation de son plein potentiel. Chef du Service économique régional (SER) de l’ambassade de France à Ottawa, Morgan Larhant en dénombre cinq, liées aux matières premières, à la proximité des États-Unis, au manque d’intégration entre les 13 provinces et territoires, au fonctionnement du système fédéral, et à l’importance de l’immigration, comme source de son développement.

Donald Trump contre les États fédérés : le cas de New York

Si les politiques disruptives de l’administration Trump 2 se déploient au niveau fédéral et sur la scène internationale, elles se font également sentir dans les États fédérés et les grandes villes du pays. Au printemps 2025, plusieurs affaires concernant l’État et la ville de New York démontrent ainsi que les attaques du camp présidentiel contre la protection de l’environnement, la séparation des pouvoirs, la liberté d’expression, etc., sont également engagées au niveau local.

Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe

Le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le vieux continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.