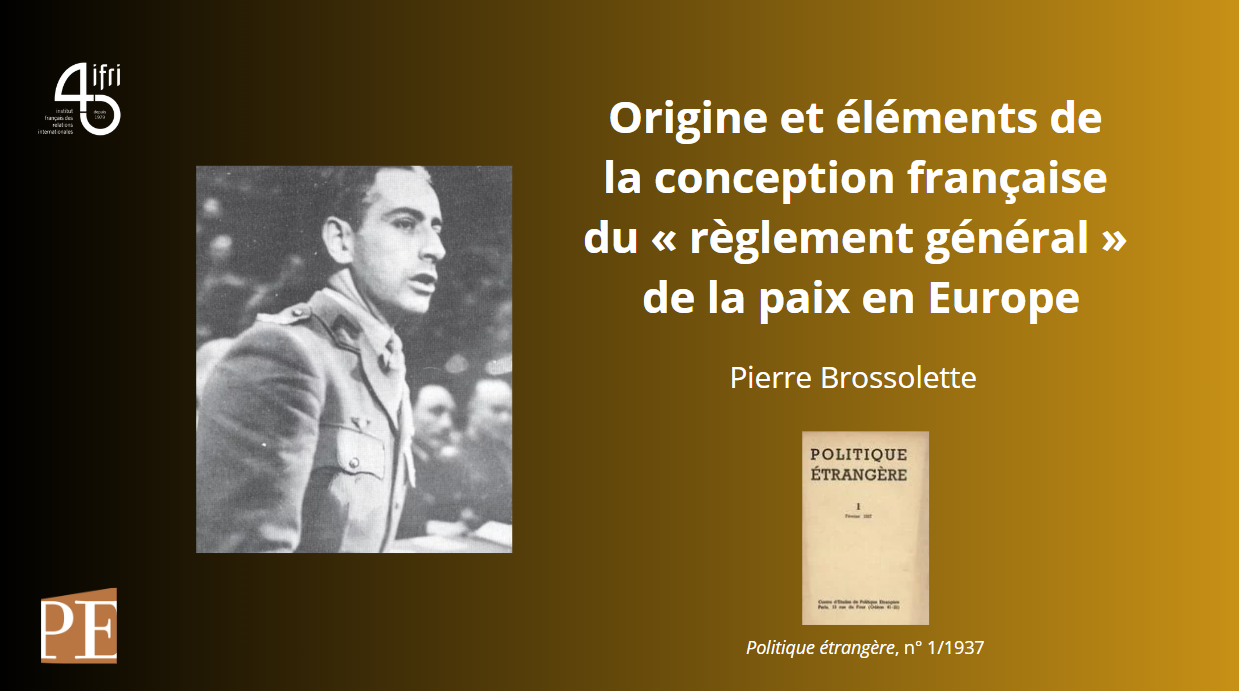

Origine et éléments de la conception française du « règlement général » de la paix en Europe

Pierre Brossolette (1903-1944) repose au Panthéon depuis 2015. Il est surtout célèbre pour son action dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930, il a été à la fois journaliste et homme politique. Membre de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), il est battu lors des élections législatives de 1936. En 1937, date à laquelle il contribue à la revue Politique étrangère, il présente quotidiennement une chronique de relations internationales à Radio-PTT.

Dans le discours à l'occasion duquel, à Lyon, il a défini la politique française à l'égard de l'Allemagne, M. Léon Blum a particulièrement insisté sur la nécessité d'un « règlement général » de la paix européenne. A l'idée d'une négociation purement économique entre le Reich et les autres nations, il a opposé la conception d'un débat associant étroitement l'organisation de la paix et la limitation des armements au développement des relations économiques entre les peuples. A l'éventualité d'un « règlement séparé » entre la France et l'Allemagne, il a opposé l'impossibilité de fragmenter les obligations générales qui résultent pour tous les peuples de leur interdépendance réciproque et de leur qualité de membres de la Société des Nations.

Encore que le chef du gouvernement français ait insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas là, pour lui, de préférences théoriques, mais d'évidences imposées par la logique même des faits, peut-être certains milieux étrangers — certains milieux allemands en particulier — ont-ils pu croire qu'en prenant cette position, M. Léon Blum songeait surtout à opposer une méthode française à la méthode des négociations bilatérales élevée à la hauteur d'un dogme par la diplomatie allemande. Mais rien ne serait plus inexact. Et ce que nous voudrions montrer ici, en rappelant les origines et les éléments de la conception que se fait le gouvernement français du règlement « général » de la paix en Europe, c'est qu'en réalité il y a été conduit, parfois à la suite même de l'Allemagne, par toute l'évolution de la politique internationale depuis quelques années et particulièrement — pour fixer une date — depuis 1933.

Plan de l'article

- Du mémorandum allemand du 7 mars 1935 au communiqué franco-britannique de juillet 1936

- La réforme du Pacte de la Société des Nations

- La limitation des armements

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Origine et éléments de la conception française du « règlement général » de la paix en Europe

En savoir plus

Découvrir toutes nos analysesKurdistan : l’indépendance en balance - Politique étrangère, vol. 82, n° 4, 2017

Depuis un siècle, les mouvements kurdes sont à la recherche des éléments constitutifs d’un État. Les Kurdes irakiens sont sans doute les plus avancés sur cette voie. Mais leur discours indépendantiste a connu plusieurs phases et des mutations considérables. Les conditions objectives, locales et internationales, sont aujourd’hui défavorables à l’indépendance du Kurdistan. La pan-kurdisme n’existe plus et l’indépendantisme kurde irakien aura du mal à se concrétiser en État.

L'impossible gestion de la diversité en Irak - Politique étrangère, vol. 87, n° 1, 2022

Éclaté entre logiques chiites, sunnites et kurdes, le système irakien ne peut trouver en soi la force de se réformer. Il fonctionne ainsi sous influences extérieures, des puissances globales (États-Unis) ou régionales (Iran, Turquie…). Les pays arabes, et particulièrement l'Arabie Saoudite, semblent vouloir renouer avec le pays ; et l'Union européenne développer une stratégie repensée. Ces parrainages pourraient favoriser un équilibre interne permettant à l'Irak d'éloigner le spectre de la guerre civile.

Trump 2 : les défis de la posture militaire américaine - Politique étrangère, n° 1, printemps 2025

La répartition des points d'appui opérationnels de la stratégie américaine a fortement évolué depuis deux décennies, avec une forte réduction. La prise de distance et les critiques répétées de Donald Trump vis-à-vis des alliances traditionnelles des États-Unis risquent de fragiliser l'ensemble de l'architecture de la présence américaine dans le monde, au-delà des impasses concrètes, réelles, en particulier industrielles, des dispositifs militaires de l'Amérique.

Ukraine : l'année de la paix incertaine - Politique étrangère, vol. 90, n° 1, printemps 2025

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors que le président américain s'installe à la Maison-Blanche, différentes options se dessinent pour le futur de ce conflit. Certaines sont plus probables que d'autres, mais aucune ne peut être écartée. Les pays européens paraissent de plus en plus divisés à l'égard de la Russie, et l'Union européenne risque de payer le prix fort si elle ne parvient pas à faire émerger une stratégie commune solide.